Ortsverzeichnisse und Namenslisten (1812 bis 1814)

Einführung

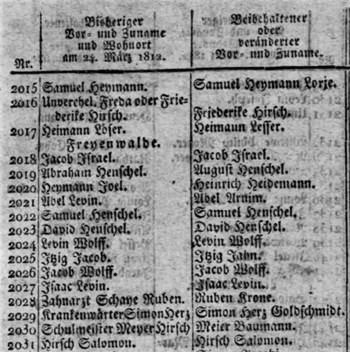

Das „Edikt, betreffend die bürgerlichen Verhältnisse der Juden in dem Preußischen Staate. Vom 11ten März 1812“, das in der Fachliteratur auch häufig Emanzipationsedikt genannt wird, löste das bis dahin für Juden geltende Revidierte General-Privileg von 1750 ab, das aus der Zeit von König FRIEDRICH II stammte und auch unter seinen Nachfolgern, den Königen FRIEDRICH WILHELM II und FRIEDRICH WILHELM III seine Gültigkeit behielt. Es war das letzte in einer Reihe von Reformvorhaben, die von den Staatsministern Heinrich Friedrich VOM und ZUM STEIN und Karl-August VON HARDENBERG in den Jahren 1807 – 1812 umgesetzt wurden.

Abb. 1: Auszug aus dem Emanzipationsedikt vom 11. März 1812

Quelle: Gesetz-Sammlung für die Königlich-Preußischen Staaten 1812, No.1 bis incl. 26, Berlin, ohne Datum, No.5, S. 17.

Verzeichnisse aller in einem Ort lebenden Juden (Stichtag 24.3.1812)

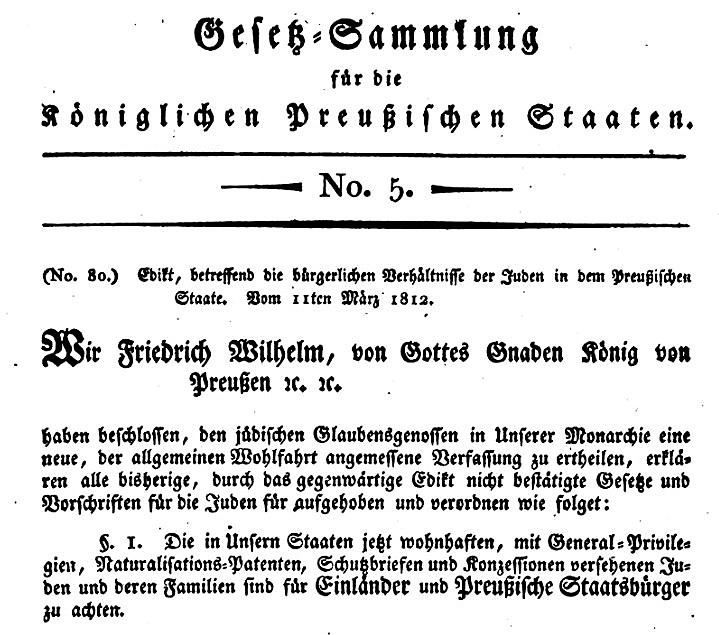

Wenige Monate nach Verabschiedung des Emanzipationsedikts erging die Anweisung, dass eine vollständige Liste der inländischen Juden, die am 24. März 1812 in den Städten und auf dem Land im Geltungsbereich des Edikts wohnten, zu erstellen.1 Es wurde zudem festgelegt, dass die zuständigen Instanzen für die Erfassung der vor Ort anwesenden Juden ein 27-spaltiges Schema zu verwenden hätten, das den Regierungen in Druckform vom Statistischen Bureau bereitgestellt werden würde (Abb. 1).2

Das amtliche Druckwerk umfasste insgesamt 27 Spalten, die auf mehrere Seiten verteilt waren. Die Spalten erfassten unter anderen:

- Die vollständigen Namen von Familienoberhäuptern, ihrer Ehegatten und der noch unter väterlicher Gewalt stehenden Kinder, nebst deren etwaigen Ehegattinnen und Kindern

- Datum der Geburt: Jahr/Monat/Tag

- Datum der Verheiratung bei noch bestehenden Ehen: Jahr/Monat/Tag

- Art und Datum des Dokuments, durch welches ihr bisheriger Wohnsitz in den preußischen Staaten legalisiert war

- Den Wohnort des Antragstellers

- Seit wann der Antragsteller dort wohnte

Dem Schema waren detaillierte Anweisungen beigefügt, die festlegten, wie das Verzeichnis auszufüllen sei (Abb. 2).

Abb. 2: Anweisungen zur Erfassung der am 24. März 1812 legal in einem Ort ansässiger Judenfamilien

Quelle: BLHA: Rep. 8 Bad Freienwalde 1356, Blatt Nr. 27.

Wie viele dieser Verzeichnisse mit dem Stichtag 24.3.1812 heute noch vorhanden sind und wo sie aufbewahrt werden, entzieht sich meiner Kenntnis. Bei meinen Recherchen bin ich bisher auf Ortsverzeichnisse der Städte Berlin, Freienwalde und Schwedt gestoßen. Das Berliner Verzeichnis ist auf FamilySearch3 online einsehbar und stammt aus der Reichsstelle für Sippenforschung.

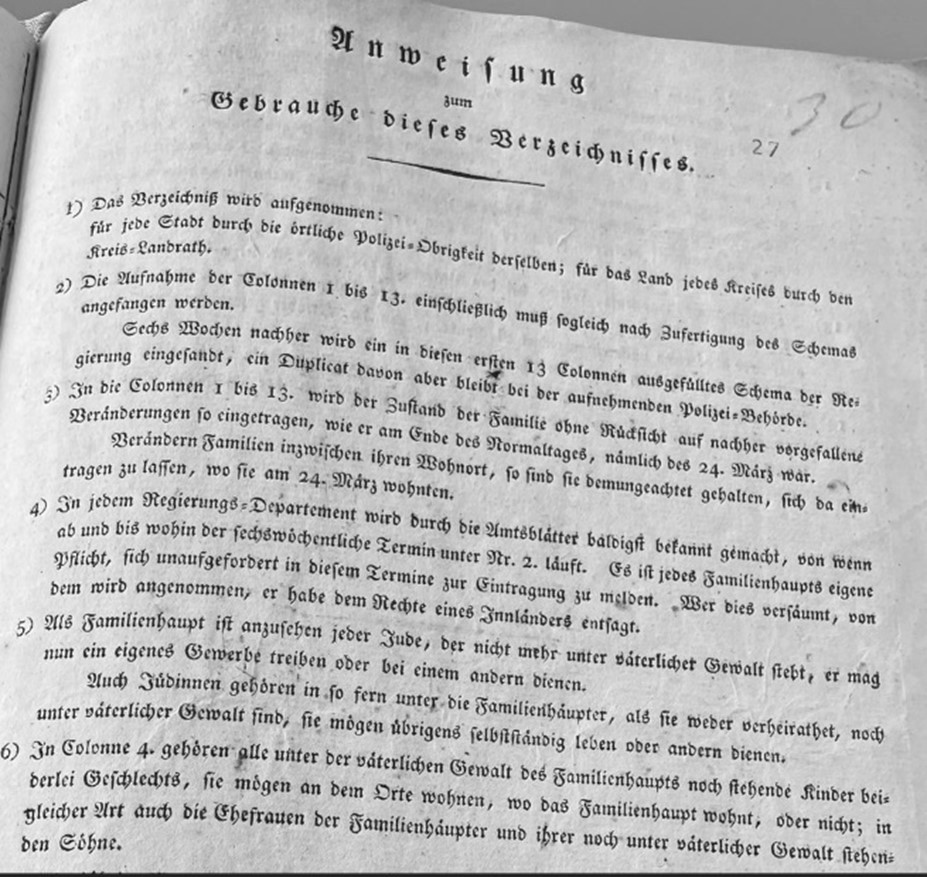

Abb. 3a bis 3c vermitteln einen Eindruck vom Aufbau des Ortsverzeichnisses und der darin erfassten personenbezogenen Angaben.

Abb. 3 a: Am 24.3.1812 in Berlin wohnenden Juden (Spalte 1 bis 4)

Quelle: FamilySearch: Juden und Dissidenten-Register, 1812-1874, Film Nr. 007991138, Bild 172

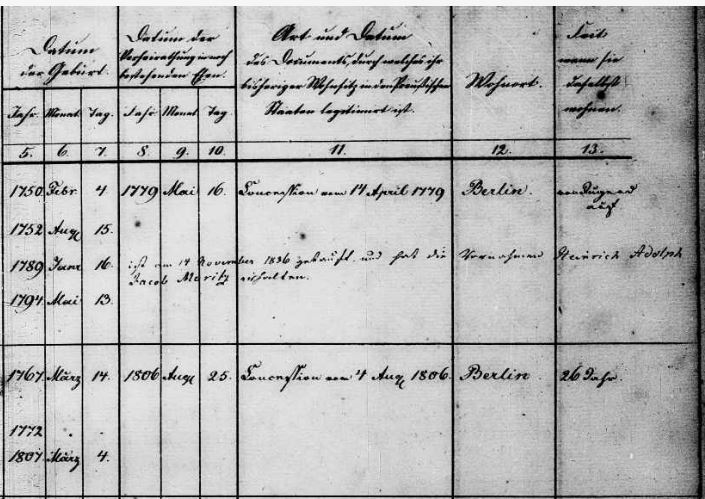

Abb. 3 b: Am 24.3.1812 in Berlin wohnenden Juden (Spalte 5 bis 13)

Quelle: FamilySearch: Juden und Dissidenten-Register, 1812-1874, Film Nr. 7991138, Bild 420

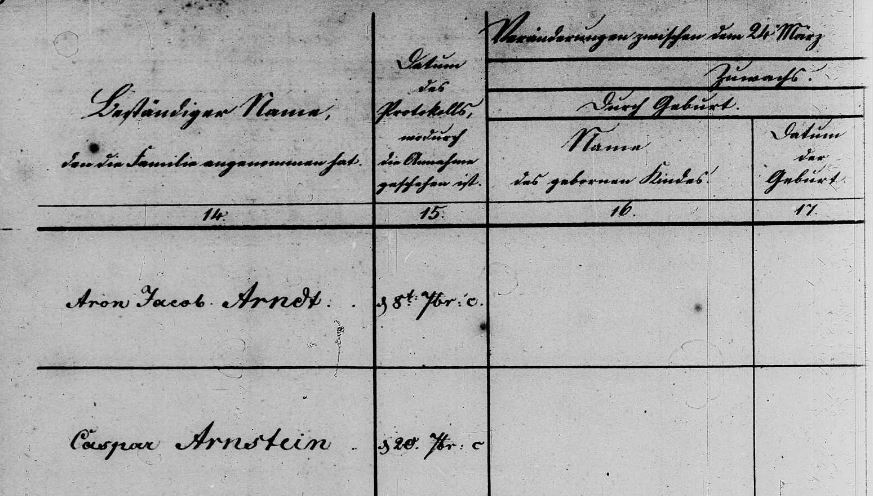

Abb. 3 c: Am 24.3.1812 in Berlin wohnenden Juden (Spalte 14 bis 17)

Quelle: FamilySearch: Juden und Dissidenten-Register, 1812-1874, Film Nr. 007991138, Bild 173

Das Schwedter Verzeichnis4 wird im örtlichen Stadtarchiv aufbewahrt, während das Verzeichnis aus Freienwalde an der Oder5 Teil einer umfangreichen Akte des Brandenburgischen Landeshauptarchivs ist, die vor allem Korrespondenz zwischen Behörden in Freienwalde und Potsdam enthält.

Verzeichnisse brandenburgischen Neubürger

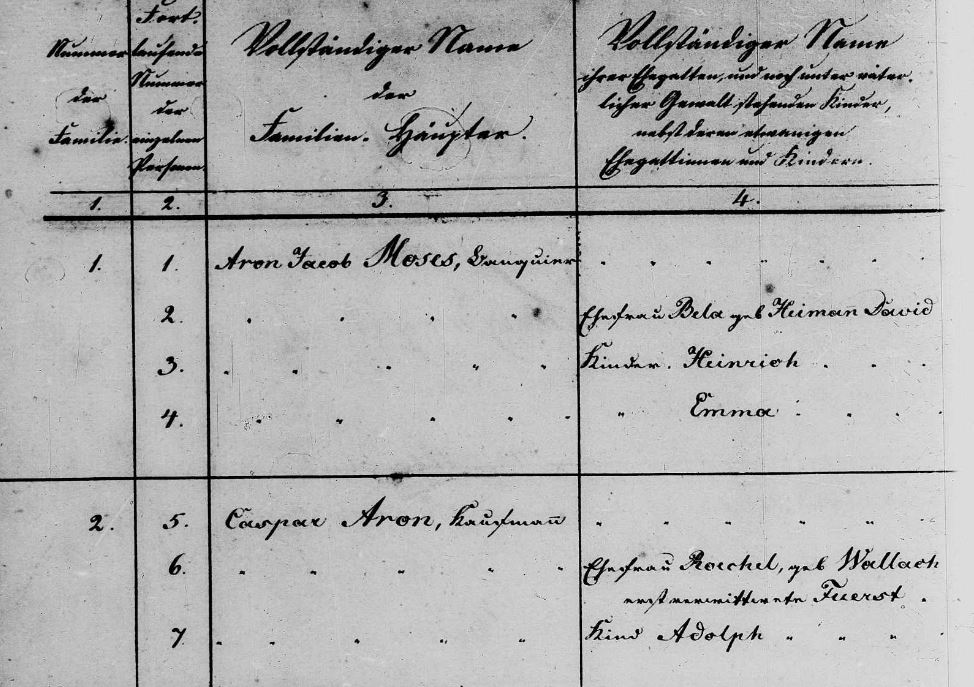

Welche der jüdischen Einwohner, die sich am 24.3.1812 legal in einem Ort aufhielten, als Staatsbürger akzeptiert wurde, ist zwei Namenslisten zu entnehmen. Die Neumarker Liste wurde bereits 1813 veröffentlicht6, die der Kurmark (einschließlich Berlin) erst ein Jahr später.7

Die meisten der insgesamt 2700 kurmärkischen Neubürger lebten in Berlin (1633) und Frankfurt an der Oder (279). In der Neumark erhielten insgesamt 670 Juden (ohne Küstrin) die preußische Staatsangehörigkeit, von denen die meisten in den Orten Landsberg (80), Friedeberg (62) und Königsberg (61) ihren Wohnsitz hatten.

Die Liste der Kurmark (Abb. 4) enthält zu jedem preußischer Neubürger die bisherig genutzten Namen und den Wohnort am Stichtag, den zukünftigen Vornamen und festen Familiennamen sowie teilweise den Familienstatus und den Beruf.

Unter den in der Liste erfassten Juden, die die preußische Staatsbürgerschaft erhielten, befanden sich auch Personen, die 1812 nicht den rechtlichen Status eines Schutzjuden besaßen, wie beispielsweise David HENSCHEL aus Freienwalde. Er erhielt erst ein Jahr später am 11. November 1813 die Staatsbürgerschaft8 In ihrem Schreiben weist die Oberbehörde darauf hin, dass die Verleihung unter der Voraussetzung geschehe, dass er sich vor 1812 „redlich ernährt“ habe.9

Abb. 4: Namen preußischer Neubürger jüdischen Glaubens mit Wohnsitz in Freienwalde an der Oder (Auszug)

Quelle: Beilage zum 40sten Stück des Amtsblatts der Königl. Kurmärkischen Regierung, Potsdam 1814

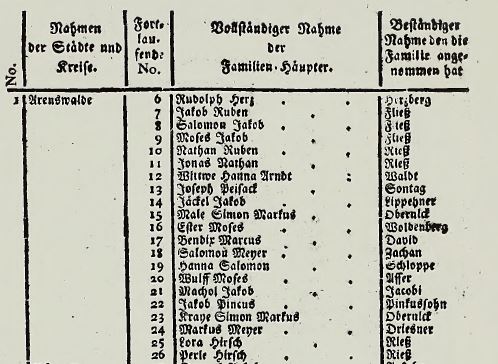

Die neumärkische Liste gibt dem Familienforscher weniger Hilfestellungen als die kurmärkische, da lediglich der ausgewählte feste Familienname, dagegen nicht der neue Vorname genannt werden (Abb. 5).

Abb. 5: Namen preußischer Neubürger jüdischen Glaubens mit Wohnsitz in der Arenswalde (Auszug)

Quelle: Leo Baeck Institute, Jacob Jacobson Collection (AR 7002 / MF 447 / MF 134) Series III: Communities (Alphabetical), 1491-1937, Neumark, list of Jewish citizens.

Die in den brandenburgischen Gesamtverzeichnissen namentlich ausgewiesenen 3370 Juden spiegelt nur eine Teilmenge der jüdischen Bevölkerung wider, denn die Staatsbürgerschaft wurde dem Haushaltsvorstand verliehen und schloss dessen Ehefrau und unmündige Kinder ein.10

Nutzung der Sonderverzeichnisse für Forschungszwecke

Ortsverzeichnisse zum Stichtag 24.3.1812, soweit sie heute noch existieren und mit vertretbarem Aufwand auffindbar sind, liefern personenbezogene Informationen, die in anderen Verzeichnissen der Schutzjudenzeit nicht enthalten sind, wie das Geburtsdatum, das Hochzeitsdatum und seit wann eine Person im Ort lebte.

Zudem werden in Ortsverzeichnissen die Namen von Ehefrauen genannt, die im online verfügbaren Berichtswesen der Kurmark vom Anfang des 19.Jahrhunderts oft fehlen. Weiterhin helfen Ortverzeichnisse dabei, Personen zu identifizieren, die nicht im amtlichen Berichtswesen der Zeit vor dem Emanzipationsedikt erfasst wurden. So enthält das Ortsverzeichnis von Freienwalde an der Oder die Namen mehrerer Personen, die nicht den Status eines Schutzjuden hatten, aber dort schon seit langem wohnten.

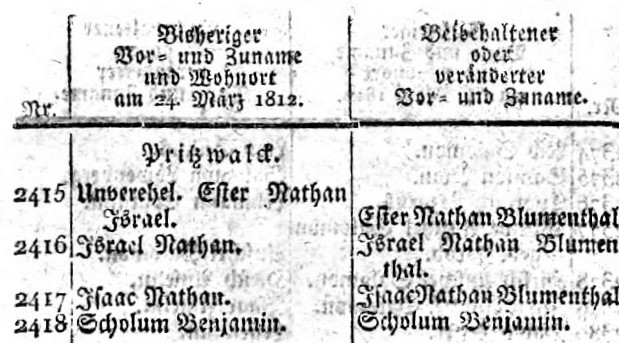

Auch wenn Namensverzeichnisse nicht die Fülle der Informationen von Ortsverzeichnissen enthalten, können sie dennoch dabei helfen, einen brandenburgischen Juden in historischen Dokumenten aus der Schutzjudenzeit aufzuspüren, wie sich am Beispiel von Pritzwalker Juden aufzeigen lässt (Abb. 6). Die 1814 veröffentlichte Namensliste erfasst vier Personen, von denen drei ihren bisherigen Namen mit dem festen Familiennamen BLUMENTHAL ergänzten. Scholum BENJAMIN dagegen behielt dagegen seine bisherigen Namen bei.

Abb. 6: Bisherige und angenommene neue Namen Prinzwalker Juden

Quelle: Beilage zum Amtsblatt, Potsdam 1814

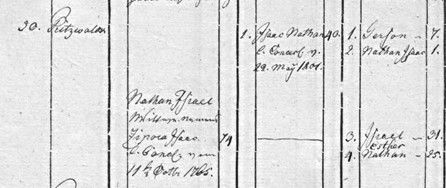

Abb. 7: Auszug aus dem Verzeichnis jüdischer Familien in der Kurmark (Pritzwalk, 1809)

Quelle: Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, I. HA Rep. 104, IV C Nr. 107

Wie dem Jahresverzeichnis der in der Kurmark ansässigen Judenfamilien aus dem Jahr 1809 (Abb. 7) zu entnehmen ist, handelt es sich bei den drei Personen, die 1812 den festen Familiennamen BLUMENTHAL annahmen, um Kinder des 1809 bereits verstorbenen Nathan ISAAC:

- Isaac NATHAN (40 Jahre alt), der zwei eigene Kinder hatte sowie

- seine Geschwister Israel NATHAN (31 Jahre) und Esther NATHAN (25 Jahre).

Zipora ISAAC, die Witwe des Nathan Isaac, findet sich nicht im Namensverzeichnis der jüdischen Neubürger Preußens wieder. Möglicherweise war sie inzwischen verstorben.

Das verstorbene Familienoberhaupt hatte den Rechtsstatus eines ordentlichen Schutzjuden basierend auf einer Konzession aus dem Jahr 1765. Sein ältester Sohn Isaac genoss aufgrund einer 1801 erworbenen Konzession als erstes angesetztes Kind mehr Rechte als seine beiden Geschwister.

Hinweis:

Die rechtliche Situation von Juden vor 1812 und das Anfang des 19.Jahrhunderts genutzte amtliche Berichtswesen wird ausführlich in einem Beitrag erläutert, der die Judenverzeichnisse aus der Schutzjudenzeit behandelt.

Die Aufschreibungen zu Pritzwalk aus dem Jahr 1809 enthalten keine Angaben zu Schochum BENJAMIN . In diesem Fall sollte in anderen Quellen nach Hinweisen dahingehend gesucht werden, ob seine Anwesenheit im Ort „geduldet“ wurde, obwohl er nicht den Status eines Schutzjuden hatte. Ein anderer Erklärungsansatz wäre, dass Schochum BENJAMIN erst zwischen 1809 und 1812 nach Pritzwalk zog.

Hilfestellung für Familienforscher auf der BGG-Website

Auf der Website des BGG Roter Adler finden Sie zwei durchsuchbare Datenbanken, in denen alle in den Amtsblättern 1813 (Neumark) und 1814 (Kurmark) veröffentlichten Namen jüdischer Neubürger erfasst wurden.

Kurmark

Die Datenbank enthält Informationen für 2700 Personen: ihren bisherigen Vor- und Zunamen und Wohnort, dem von den preußischen Neubürgern gewählten Vornamen und festen Familiennamen, ihren Familienstatus und sowie Beruf (hauptsächlich für Berlin).

Neumark

Die Datenbank enthält Informationen für 680 Personen: die bisher geführten Namen der Familienoberhäupter und deren Wohnort sowie den festen Namen, den das Familienoberhaupt angenommen hatte.

Fußnoten

1 Vgl. Amtsblatt der Königlichen Kurmärkischen Regierung, No.32, Potsdam, den 7.August 1812, Potsdam 1812, S. 351

2 Vgl. Brandenburgisches Landeshauptarchiv (BLHA): Rep. 8 Bad Freienwalde 1356, Blatt Nr. 27.

3 Vgl. FamilySearch: Juden und Dissidenten-Register, 1812-1874, Film Nr. 007991138 ab Bild 171; Ebd., Film Nr. 007991139.

4 Vgl. HEIDENHAIN, Brigitte: Juden in Schwedt, 2010, S. 78. Ebd., S. 255.

5 Vgl. BLHA: Rep. 8 Bad Freienwalde 1356.

6 Vgl. Leo Baeck Institute, Jacob Jacobson Collection (AR 7002 / MF 447 / MF 134) Series III: Communities (Alphabetical), 1491-1937, Neumark, list of Jewish citizens.

7 Vgl. Beilage zum 40sten Stück des Amtsblatts der Königl. Kurmärkischen Regierung, Potsdam 1814.

8 Vgl. Rep. 8 Bad Freienwalde 1357, Blatt ohne Nummer

9 Vgl. Rep. 8 Bad Freienwalde 1356, Blatt Nr. 75.

10 Vgl. HEIDENHAIN, Brigitte, Juden in Schwedt, 2010, S.78.